Mega-CD History

Zum Ende der 1980er gewann die CD als neues Speichermedium an Bedeutung. Ende 1988 veröffentlichte das japanische Unternehmen NEC mit ihrem PC Engine CD-ROM² ein Add On zu ihrer Videospielkonsole – auch als TurboGrafx-CD bekannt. Bereits in den ersten sechs Monaten verkaufte NEC rund 80.000 Einheiten. Im gleichen Jahr arbeitete auch Nintendo in Zusammenarbeit mit Sony an einem Add On für das kommende SNES. Aber auch Commodore und Philips setzten auf Heimkonsolen mit dem neuen Speichermedium. Ihre Systeme: CDTV und CD-i mit ihrem Release in den Jahren 1990 und 1991. Kurz nach der Veröffentlichung des Mega Drive im Oktober 1988 beauftragte SEGA daher die eigene Hardware R&D mit der Entwicklung eines CD-Rom Add Ons für die eigene 16-Bit Maschine Mega Drive. Die technischen Daten sollten ähnlich dener zum zu dieser Zeit aktuellen Hauptkonkurrenten von NEC sein aber mit mehr RAM-Speicher, kurzen Ladezeiten und zu einem Verkaufspreis von etwa 20.000 Yen in Japan bzw. 150 US-Dollar in Amerika. Zudem wollte SEGAs Hardware Manager Tomio Takami eine ähnliche technische Basis schaffen, wie sie SEGAs Arcade Spiele nutzen. Notwendig wurde dafür der Digital Signal Processor (DSP). Die Entwicklung des Add On zeigte aber, dass die Motorola CPU 68000 des Mega Drive für die neuen Anwendungen und die Grafikfunktionen zu schwach war. SEGA setzte daher auf eine zweite CPU des gleichen Typs mit 12,5 MHz. Diese zweite CPU, direkt im Mega-CD System integriert, hatte somit rund 5 MHz mehr als die CPU der eigentlichen Konsole Mega Drive. Zudem war die verbesserte CPU im Mega-CD in der Lage, nebst 16-Bit auch technische Möglichkeiten im 32-Bit Bereich auszuspielen: 3D Polygon-Grafik. Bis zu 256 Farben konnten nun via Raster-Effekte gleichzeitig dargestellt werden. Full Motion Videos wurden zudem möglich, da SEGA den RAM-Speicher weit mehr erhöhte, als ursprünglich geplant. Denn es kamen Gerüchte auf, dass NEC das eigene System mit bisherigen 0,5 Mbit auf bis zu 4 Mbit erhöhen würde. SEGA erhöhte deshalb den geplanten 1 Mbit RAM-Speicher auf 6 Mbit. Allerdings ist dies in den Anfängen der Entwicklung nur die halbe Wahrheit. Denn erste Entwicklungsbemühungen sahen noch gar keine CD-ROMs vor. Stattdessen wollte SEGA einfach eine Erhöhung der Kapazität – wie es NEC ebenfalls mit ihren System vormachte. Allerdings gab es während der Entwicklung einige Probleme mit den Direktzugriffen auf die Daten des Speichermediums:

„Das größte Problem: Spiele wurden bei geringer Lesegeschwindigkeit unterbrochen. Die Kapazität der Daten, die die Cartridge auf einmal lesen konnte, war zu gering. Wir mussten einige Hürden nehmen, nur um die Leistung zu steigern. Aber dank der Erhöhung der Datenkapazität konnten wir ein gutes Rollenspiel erstellen und unsere Spiele vergrößern.“

(Masami Ishikawa, SEGA Hardware R&D – im Interview mit der Famitsu 2013)

SEGA arbeitete zudem mit JVC zusammen, die wiederum mit Warner New Media (heute: WarnerMedia) einen CD-Player mit dem CD+G Standard entwickelten. Diese Entwicklung floss ebenfalls in das neue CD Add On für den Mega Drive ein und ermöglichte das Abspielen von Karaoke-CDs. All diese Entwicklungen und technischen Erneuerungen erhöhten die Kosten des Geräts extrem. Inzwischen wurde der Mega-CD im Verkauf statt 150 US-Dollar bereits auf 370 US-Dollar geschätzt. Überzeugt wurde SEGA mittels Marktforschungen dennoch zu einer Veröffentlichung. Denn laut diesen wären Kunden bereit, sogar mehr für solch ein hochmodernes Gerät zu zahlen. Das Projekt war zudem streng geheim. Selbst Sega of America wurde nur spärlich mit Informationen versorgt. Die amerikanische Division blieb daher größtenteils uninformiert und bekam nicht einmal eine funktionierende Einheit zu Testzwecken zugeschickt. Eine Mitarbeit am Add On fand dadurch nicht statt, um gewisse technische Aspekte zu verbessern oder Wünsche zu integrieren. Michael Latham, Executive Producer, sowie Vice President Shinobu Toyoda bei Sega of America improvisierten entsprechend in Nordamerika: Sie besorgten sich ein eigenes Laufwerk und bauten es in einen Dummy ein, um das Gerät lauffähig zu machen. Ein funktionierendes System bekamen sie aus Japan nicht zugeschickt.

„Sie wollten uns keine funktionstüchtigen SEGA CD Geräte zusenden. Sie wollten uns Dummys schicken (…) weil sie sich Sorgen darüber machten, was wir damit machen und dass Informationen durchsickern könnten. Es war sehr frustrierend.”

(Michael Latham, Executive Producer SEGA of America – 2001, The Ultimate History of Video Games)

Auf der Tokyo Toy Show im Juni 1991 wurde das Gerät erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und bekam positive Kritiken. Insgesamt entwickelten bereits 27 Third-Party Unternehmen für das neue System. Auf der Messe war nur ein einziges Spiel spielbar: „Nostalgia 1907“. Zu sehen gab es allerdings „Earnest Evans”, „Lunar: The Silver Star” und „Tenka Fubu: Eiyuutachi no Houkou” in einem frühen Entwicklungsstatus. Alle Titel waren jedoch für Dezember 1991 geplant. Wenige Monate später veröffentlichte SEGA den Mega-CD am 12. Dezember 1991 für 49.800 Yen in Japan. Unter Berücksichtigung der Wechselkurse entsprach das rund 600 DM (etwa 300 Euro).

Mega-CD | Japan Commercial

Die Verkäufe liefen anfangs sehr gut. Am Release-Tag wurden 15.000 Stück verkauft. Da sich der Mega Drive als Hauptkonsole in Japan aber bereits eher mäßig verkaufte, gingen auch die Verkäufe des Add Ons schnell zurück. Im ersten Jahr setzte SEGA in Japan rund 100.000 Einheiten ab. Da SEGA zudem erst recht spät die Entwicklungskits verschickte, litt das System in dieser Zeit auch an Neuerscheinungen. Auch zum Launch ging das Gerät mit nur zwei Spielen – drei Titel waren geplant – an den Start: „Sol-Feace“ und „Heavy Nova“. Beides waren Software-Umsetzungen des japanischen Computers Sharp X68000. SEGA hatte insofern keinen eigenen Titel zum Launch parat. Noch im Dezember veröffentlichte SEGA das RPG „Wakusei Woodstock: Funky Horror Band“. Erst im Mai veröffentlichte SEGA mit „Quiz Scramble Special“ das zweite eigene Mega-CD Spiel. Im Juli 1992 folgte das RPG „Seima Densetsu 3x3 Eyes“ als SEGA eigenes Projekt. Das geplante Arcade Spiel „Power Drift“ wurde dagegen gecancelt.

Summer-CES 1992

Nur wenige Monate nach der Tokyo Toy Show 1991 wurde bereits über eine Veröffentlichung in den USA gesprochen. Sega of America war der Ansicht, die in Tokio vorgestellten Spiele seien nicht für den amerikanischen Markt geeignet – verzichtete später sogar auf die Veröffentlichung dieser ersten Generation an Spielen. Entsprechend wollten sie abwarten, bis mehr Software zur Verfügung stehen würde. Ende Mai 1992 fand in Chicago die Sumer Consumer Electronics Show (Summer-CES) statt, wo der Mega-CD unter dem neuen Namen SEGA CD vorgestellt wurde.

Sega of America plante den Release vorläufig im Oktober 1992 zu einem Preis von 299,95 US-Dollar. Zugunsten der Entwickler wurde das Datum aber auf den 9. November verschoben. Wenige Wochen vor dem Launch hielt Sega of America am 15. Oktober 1992 eine Pressekonferenz in New York ab. Journalisten bekamen dadurch einen besseren Eindruck vom System und den insgesamt 20 Spielen im Zeitraum der Veröffentlichung. Ein Dutzend weitere Spiele sollten bis zum Frühling 1993 folgen. Die Fehler in Japan wollte man nicht machen. Daher wurden in Nordamerika etwa ein Drittel der eigenen Ressourcen auf den SEGA CD gelegt, wodurch Sega of America zum größten Produzenten neuer Software auf CD-ROM wurde. Ebenso plante Sega of America den Launch weit durchdachter. Ebenfalls in New York demonstrierte ein zehnjähriger Junge das Spiel „Sewer Shark“ in der Nachrichtensendung „Good Morning America“ von der ABC – American Broadcasting Company. Die Sendung wurde live ausgestrahlt. An jenem Tag erschien das SEGA CD auf dem zu dieser Zeit größten TV der Welt: dem Sony Jumbotron auf dem New Yorker Time Square.

Zudem arbeitete das Team von Sega of America hart daran, die Probleme der Hardware auszumerzen. Scot Bayless beschrieb dies mit den Worten, dass der Mega-CD mit einem billigen Audio-CD Laufwerk ausgestattet war – nicht mit CD-ROM. Bei vielen Geräten hatten die Teams zur Qualitätssicherung ernsthafte Probleme: „Und wenn ich ernsthaft sage, dann meine ich, dass die Einheiten buchstäblich in Flammen aufgingen.“ Das Team arbeitete rund um die Uhr, um den Fehler zu finden. Letztendlich brauchten die Spiele einfach mehr Zeit, um die Daten zu laden, als das CD-Laufwerk bieten konnte. Die Zeitgrenze für die Suche nach den Hauptdateien war mit fünf Prozent Auslastung vorgegeben. Vor allem die videobasierten Spiele (FMVs – Full Motion Video) beanspruchten aber 90 Prozent Leistung. „Wir haben die Motoren der Laufwerke in Brand gesetzt.“ Insofern war Sega of America von der Konstruktion des Systems enttäuscht und hätte in einer kooperativen Zusammenarbeit mit Sega Japan schon im Entwicklungsprozess Lösungen finden können. Bayless und sein Team konnten die Probleme beheben und das Add On kam schließlich in den amerikanischen Handel.

Mega-CD | Sega TV

Mega-CD Promo

SEGA CD Commercial

Ein einziges Paket war in den ersten sechs Monaten verfügbar und beinhaltete neben dem SEGA CD die „Sega Classics Arcade Collection“ und „Sherlock Holmes: Consulting Detective – Volume I“. Da die Collection die Mega Drive Spiele Golden Axe, Streets of Rage, Columns und The Revenge of Shinobi enthielt, sprach Sega of America gerne auch von fünf Spielen im Set. Die ebenfalls enthaltene CD+G und eine Audio CD (Musik Sampler: Rock Paintings/Hot Hits) demonstrierten den Käufern zusätzlich die Fähigkeiten der CD-Technologie. Das US-Magazin Mega Play berichtete im Februar 1993, SEGA habe innerhalb von nur 48 Stunden 200.000 Einheiten ihrer neuen Hardware verkauft. Zugleich sprach das Magazin bereits über zwei Neuheiten: „Sonic CD“ und das kommende SEGA CD 2 – eine kostengünstigere Version. Beides zusammen wollte Mega Play als neues Set für 250 US-Dollar im Handel sehen.

In Japan entwickelte SEGA nämlich unlängst am kostengünstigeren Modell. Grund dafür war nicht nur der Launch des Mega Drive 2 im Jahr 1993. In den ersten sechs Monaten nach dem Launch des Mega-CD in Japan Ende 1991 hatte SEGA zwei grundlegende Probleme: es gab kaum Software in Japan und das Add On war viel zu teuer. Die Verkäufe brachen drastisch ein. Auch versäumte es SEGA in Japan, den Mega-CD im Arcade Bereich zu präsentieren. Als Folge hielten sich selbst die Hersteller sehr zurück, die den Mega Drive stark unterstützten – zum Beispiel Namco. Stattdessen lag deren Aufmerksamkeit insbesondere beim Konkurrenten NEC. Für SEGA war Victor Musical Industries (JVC) der wohl wichtigste Partner in Japan. Nicht nur, dass JVC mit SEGA am Mega-CD entwickelte, sie unterstützten auch mit spezieller Software wie „Wonder Library“ und „Wonder MIDI“. Ihr eigenes System Wondermega war ein kombinierter Mega Drive und Mega-CD in einem Gerät. Mit dem britischen Entwickler Core Design arbeitete JVC sogar am Spiel „Wonder Dog“. SEGA senkte aufgrund der Umstände den Preis des Mega-CD in Japan um 17.300 auf 32.500 Yen (etwa 480 DM bzw. rund 260 US-Dollar zu dieser Zeit) und veröffentlichte das kostengünstigere Re-Design etwa zeitgleich mit dem Mega Drive 2 gegen den 23. April 1993 für 29.800 Yen. (Dies entsprach 1993 etwa 238 US-Dollar, 444 DM bzw. 222 Euro).

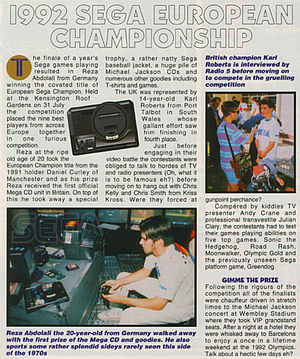

Nur drei Wochen vorher allerdings – am 2. April 1993 – wurde der Mega-CD in seiner ersten Version in Europa veröffentlicht: 16 Monate nach dem Release in Japan. Ursprünglich sollte der Release bereits im Herbst 1992 stattfinden. Deshalb wurde beim 1992 Sega European Championship am 31. Juli 1992 bereits ein Mega-CD als Hauptpreis verlost. Der 20-Jährige Reza Abdolalo aus Deutschland bekam den ersten europäischen Mega-CD überreicht, samt dem Titel des europäischen SEGA Champions 1992. Die späte offizielle Veröffentlichung im April 1993 erfolgte nur in Großbritannien und zeitnah in Italien. Der Preis lag bei 269,99 Pfund – was unter Berücksichtigung der Wechselkurse im Jahr 1993 etwa 665 DM (332,50 Euro) entsprach. Der Preis war insofern extrem hoch. Das Set beinhaltete in den UK ebenfalls die „Sega Classic Arcade Collection“ sowie die beiden Spiele „Sol-Feace“ / „Cobra Command“ auf einer CD. Nur 70.000 Geräte standen in Großbritannien zur Verfügung. Das italienische Set beinhaltete nicht die Sega CD-Collection mit den vier Mega Drive Titeln. Der Release des teuren Systems stand dabei vollkommen im Widerspruch zum fast zeitgleich veröffentlichten Mega-CD 2 zu weitaus günstigeren Preisen in Japan. Entsprechend erschien die erste Version nicht mehr in den übrigen europäischen Ländern. SEGA in Frankreich oder Deutschland befürchteten Unverständnis bei den Kunden, wenn zeitnah zwei Modelle zu unterschiedlichen Preisen veröffentlicht werden würden. Bis August 1993 wurden in den UK nur 60.000 Einheiten des ersten Mega-CD verkauft.

In den USA wurde das System ebenfalls wegen seines hohen Preises nach dem Release immer mehr zurückgewiesen. Das Re-Design Mega-CD 2 kam schließlich auch in Nordamerika im Zeitraum der Summer-CES 1993 im Juni in den Handel. Es kostete 229 US-Dollar und wurde mit dem Best Seller gebundelt: „Sewer Shark“. Bis Ende 1993 verkaufte Sega of America insgesamt eine Million Geräte. Im August 1993 erschien der Mega-CD 2 in den UK. In den restlichen Ländern stand es bis September erstmals auch im Handel der anderen europäischen Länder. Das Set beinhaltete das Spiel „Road Avenger“. In Deutschland kostete das Add On zum Release 599 DM (rund 300 Euro) und war für das Re-Design extrem teuer. Für das Gerät ohne Spiel mussten Kunden noch immer tief in die Tasche greifen und 529 DM (rund 264 Euro) auf den Tisch legen. Es wurde geschätzt, dass lediglich vier Prozent der europäischen Mega Drive Besitzer auch einen Mega-CD kauften. Neuerscheinungen auf CD verzögerten sich oft. Außerdem hatte SEGA inzwischen massiv Konkurrenz: CD-i, 3DO, Neo Geo CD und Atari Jaguar CD traten Anfang bis Mitte der 1990er Jahre in Erscheinung. Der TurboGrafx-CD von NEC war auf dem Markt und selbst IBM setzte in ihren PCs CD-Technologie ein. Im Vergleich zur Konkurrenz fehlte es SEGA inzwischen an Leistung. Vor allem die vergleichsweise geringe Farbpalette des Mega-CD verhinderte effektvolle Full Motion Videos, die es inzwischen in besserer Form bei der Konkurrenz gab. Mitte der 1990er Jahre ließ die Begeisterung für FMVs gänzlich nach und verbesserte Cartridges-Spiele auf CD rechtfertigten kaum die erhöhten Preise. Zumal CDs günstiger in der Produktion waren. Dies war dies ein entscheidender Widerspruch in sich: Modul-Spiele günstiger als CD-Spiele.

Vor allem der Amiga CD32 vom Hersteller Commodore – Nachfolger des CDTV – machte SEGA ab September 1993 in Europa zunächst stark Konkurrenz: sein spezieller Costum-Chip vereinfachte PC-Konvertierungen und ermöglichte aufwendige 3D-Grafik.

Ground Zero Texas | Commercial

SEGA CD und 32X

Dieses Schicksal trat weltweit auf: In Australien erschien der Mega-CD wie in Großbritannien bereits am 19. April 1993, der Mega-CD 2 folgte Ende August. Er war zu teuer und die Software war nicht attraktiv genug, um das Add On zu kaufen. Bis Ende 1994 wurden gerade einmal 20.000 Einheiten verkauft. In Südkorea erschien das System unter Publisher Samsung als „CD Aladdin Boy“ und „CD Aladdin Boy 2“ im März bzw. Juli 1993 und damit auch aufeinanderfolgend innerhalb eines kurzen Zeitabstandes. In Afrika war das Gerät nicht populär und in Brasilien unterstützte Tectoy das Gerät nur geringfügig. An eigenen Produktionen auf CD-ROM hatte Tectoy vermutlich ebenfalls kein Interesse. Schließlich kamen bereits Ende 1993 Gerüchte auf, in Japan würde SEGA intern keine neuen Vorschläge für neue Mega-CD Spiele mehr akzeptieren. Der Fokus läge bereits beim Mega Drive Nachfolger: dem künftigen SEGA Saturn. Zugleich folgte Anfang 1994 die Entwicklung des 32X, das mit dem Mega-CD kompatibel war und insgesamt sechs Spiele als „SEGA CD 32X“ hervorbrachte.

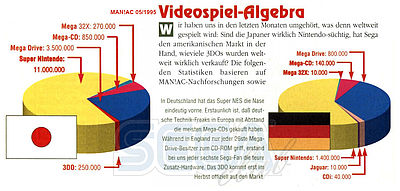

Zudem erschienen mehrere Mega-CD Spiele in Deutschland nicht, worüber das deutsche Magazin Maniac im November 1993 berichtete: „Dazu gehören die brutalen Automatenumsetzungen von American Laser Games und die erste Konami-CD-Produktion ‚Lethal Enforcers‘. Sowohl beim Polizei-Action-Spiel der Japaner, als auch bei den US-Produktionen ‚Mad DogCree‘ und ‚Space Pirates‘, ballert Ihr in der Ich-Perspektive Terroristen, Wild-West-Outlaws oder Aliens über den Haufen, die allesamt von echten Schauspielern dargestellt werden. Mit tödlich getroffenen Bösewichtern und spritzendem Blut will sich jedoch kein Hersteller vor der BPS sehen lassen.“ BPS – die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften – schützte schon damals die deutsche Jugend vor Sex- und Gewaltdarstellungen in Film, Büchern und Videospielen. Dies traf auch das Spiel „Night Trap“. RPG-Hits wie „Lunar: The Suilver Star“ oder „Rise of the Dragon“ wurden aufgrund der notwendigen Lokalisierungen nicht aus dem japanischen Raum nach Europa gebracht. Anders sah es mit Spielen wie „Sonic CD“ oder „Ecco the Dolphin“ aus, wobei der Sonic-Titel – erschienen ab Oktober 1993 – zum begehrenswertesten Spiel auf Mega-CD wurde. Über die japanischen Verkaufszahlen zum 20. März 1994 berichtete das Magazin Mega: Demnach konnte SEGA bis dahin 380.000 Einheiten des Mega-CD absetzen. Der Mega Drive wurde bis zu diesem Tag 3,45 Millionen Mal in Japan verkauft. Das deutsche Magazin Maniac berichtete von 850.000 zu 3,5 Millionen Einheiten in Japan sowie von 80.000 zu 2,1 Millionen Einheiten in Großbritannien zum Jahresende 1994.

Als Ende 1994 der SEGA Saturn in Japan veröffentlichte wurde, verloren die Entwickler nach und nach das Interesse am Mega-CD. Sie konzentrierten sich ab 1995 vollends auf das neue CD-ROM 32-Bit System, was auch dem 32X zusetzte. Um den entgegenzuwirken, drängte Sega of America dazu, neue Spiele in Zukunft als „SEGA CD 32X“ zu veröffentlichen. Es sollte die zusätzliche Power des 32X Upgrades genutzt werden – beispielsweise in „Fahrenheit“. Allerdings wurden viele Projekte gecancelt. Der frühere Start des SEGA Saturn in Nordamerika (Mai 1995), veranlasst durch SEGA Japan, führte auch zur Einstellung des Supports für andere Systeme in Amerika. Sega of America hatte auf Anweisung durch Japan die eigenen Ressourcen dem Saturn zu widmen, denn der schlug in Japan bereits die PlayStation von Sony. Großbritannien senkte 1995 den Preis des Mega-CD auf 99,99 Pfund – nur 80.000 Geräte konnte SEGA UK bis Mitte 1995 verkaufen. Innerhalb Europas kauften in Deutschland allerdings die meisten Kunden einen Mega-CD: „jeder sechste Sega-Fan“ – so das Magazin Maniac im Mai 1995. Insgesamt wurde von 140.000 abgesetzten Einheiten gesprochen. Anfang 1996 wurden der SEGA CD und sämtliche Produktionen in Amerika auch offiziell vollständig eingestellt.

Rund 3,2 Millionen verkaufte Einheiten

Verkauft wurden insgesamt rund 3,2 Millionen Einheiten des Mega-CD weltweit. Darunter zählen etwa 1,5 Millionen Stück in Amerika und die 850.000 Einheiten in Japan bis Mitte 1995. Hinzu kommen die etwa 80.000 Einheiten aus Großbritannien und rund 140.000 Geräte aus Deutschland. In Australien wurden etwa 20.000 Einheiten abgesetzt. Nicht genau beziffert sind die Stückzahlen aus den restlichen europäischen Ländern wie Spanien oder Italien, ebenso Brasilien, Asien oder Südkorea. Als Fazit wurde der Mega-CD als Misserfolg für SEGA angesehen – insbesondere aufgrund der hohen Kosten. Allerdings wurde das System insgesamt rund vier Jahre durch SEGA unterstützt und war nie als Ersatz zu den Mega Drive Spielen gedacht – sondern tatsächlich ein Zusatz neben den Spielen auf Cartridges. Anders der kommerzielle Flop des 32X, der die Spieleproduktion von 16-Bit auf 32-Bit überführen sollte, ohne die treue Kundschaft mit einem komplett neuen System zu vergraulen. Die Unterstützung für das 32X wurde nach nur etwas über einem Jahr und mit 40 verfügbaren Titeln weltweit wieder eingestellt. Für den Mega-CD wurden schätzungsweise 210 Spiele veröffentlicht.

„Ich habe den SEGA CD geliebt. Ich dachte immer, dass die Plattform unterbewertet ist und durch die übermäßige Konzentration, interaktive Hollywood-Filmspiele zu machen, geschädigt wurde – statt den Speicher und die erweiterten Funktionen zu nutzen, um einfach nur großartige Videospiele zu entwickeln.“

(Michael Latham, Executive Producer SEGA of America – 2005 im Interview mit sega-16.com)

Interessante Facts

Tom Kalinske, Präsident SEGA of America, unterteilte die verschiedenen Spiele für den Mega-CD in insgesamt fünf Kategorien:

- Value Disc: eine Compilation aus vier bis sechs Mega Drive Spielen. Diese wurden bereits zuvor auf Cartridge veröffentlicht oder stammen aus den Arcade-Hallen und waren bisher zu groß für ein Modul.

- Enhanced Cartridges: Dabei handelt es sich um erweiterte Versionen von Modul-Spielen mit besserem Sound, extra Videoszenen oder auch extra Levels.

- Interactive Cinema Games: In diese Kategorie fallen Full Motion Video Games (FMV). Kalinske nennt als Beispiele “Night Trap” und “Sewer Shark”.

- Unique Animation: In dieser Kategorie haben Spieler zum ersten Mal die Möglichkeit, mit echter Computergrafik zu interagieren, anstatt mit Bitmap-Bildern. Weiter definiert er diese Art von Spielen nicht – vermutlich aber denkt er dabei an 3D Polygongrafik.

- Unterhaltungsspiele, die sich jeder Definition entziehen: Hierzu zählt Kalinske „Make Your Own Music Video“ und „Virtua VCR“ auf. Diese neue Art von Spiele wurde bislang keinem richtigen Genre zugeordnet und viele Möglichkeiten oder Ideen müssen erst noch entstehen.

Sewer Shark

Würde man normale Spiele, wie sie auf dem Mega Drive / Genesis in großer Anzahl zu kaufen gibt, diesen fünf Kategorien zuordnen, würden sie vermutlich am besten zur Kategorie [4] passen – nur ohne die neuartige Computergrafik in 3D. Viele Spiele fielen zunächst in die Kategorien [1], [2] und [3]. Dass Michael Latham (Executive Producer SEGA of America) sich im Nachhinein mehr Spiele für das System gewünscht hätte, die die neuen Möglichkeiten der Hardware ausnutzen, ist aus heutiger Sicht verständlich. Die fünf Kategorien wurden eher wenig durch die Spieler angenommen: Spielesammlungen brachten nichts Neues, erweiterte Spiele mit Filmszenen waren vergleichsweise zu teuer zu den gleichen Spielen ohne wenige Extras und die FMVs flauten Mitte der 90er Jahre wieder ab. Womöglich hätte Kategorie [4] vor allem in Verbindung mit dem 32X und eine ganze Reihe weiterer Systemseller eines „Sonic CD“ für Hit-Potential des Mega-CD sorgen können.

Auch Nintendo hatte intern Pläne zu einer Erweiterung des eigen Super Nintendos. Das Magazin Electronic Games schrieb im Januar 1993 einen kurzen Artikel über diese Pläne und Ideen. Demnach hatten Nintendo und Sony viele Spieler überrascht, als sie eine Gaming Konsole ankündigten, die Sony im kommenden August veröffentlichen würde. Der Plan sah vor, dass dieses System ein SNES mit einem CD-ROM Laufwerk kombinierte. Diese Konsole würde dann beides spielen: SNES Cartridges und CD-Software. Vergleichbar ist dies mit dem JVC Wondermega oder auch dem SEGA Multi-Mega – beides Geräte, die Mega Drive Cartridges und CD-ROM Software in einem Gerät abspielen. Electronic Games ging nicht darauf ein, wie die Zukunft dieses Systems hätte aussehen sollen. Jedoch sollte Sony diese kombinierte Konsole im August 1993 veröffentlichen und damit eigenständig vertreiben.

„In Ordnung. Wir denken nicht, dass es erfolgreich sein wird. Aber ihr könnt euer CD-ROM Ding machen…”

(Nintendo gegenüber Sony – Artikel von kotaku.com)

Über die Software kann man nur spekulieren. Denn Sony gründete 1989 mit Sony Imagsoft einen Publisher, der zu einem wertvollen Partner für neue Mega-CD Spiele (z.B. Sewer Shark und Hook) wurde. Diese Kooperation wäre dann entweder geendet oder Spiele wären für das eigene System und für den Mega-CD auf den Markt gekommen. Die sogenannte „Sony / Nintendo PlayStation“ sollte allerdings nicht nur als eigenständige Konsole durch Sony veröffentlicht werden – insofern als „Sony PlayStation“. Ein reines Add On, wie es SEGA veröffentlichte, sollte das SNES ebenso auf einfache Weise erweitern. Das Add On sollte zudem voll kompatibel mit der Nintendo PlayStation sein – so Electronic Games. Zugleich berichtete das Magazin aber auch, dass Nintendo ebenso mit Philips arbeitete, um SNES-CD-ROM Software mit dem Philips CD-i kompatibel zu machen. Genauer ausgeführt wurde dies in dem Artikel nicht. Offene Fragen klärte vielmehr die Zeitschrift Nintendo Power: Es handelte sich um ein CD-ROM Laufwerk mit dem Namen SNES-CD-ROM für 200 US-Dollar, das auch die Rechenleistung des SNES verbessern würde. 8 MB RAM sollte es zusätzlich geben. Spiele wurden allerdings nicht erwähnt oder angekündigt. Beide SNES-Varianten – sei es das Sony- oder das Philips-System – sagten letztendlich auch nichts darüber aus, inwiefern Nintendo selbst an der CD-Technik und noch viel mehr an der Produktion von Spielen auf CD-Software interessiert war. Schaut man in Nintendos History zurück, so trat das Unternehmen erst 2001 mit den Mini-DVDs des GameCube in diesen Markt ein.

1993 jedenfalls gab es weitere Neuigkeiten zu Nintendos Add On: ein 32-Bit Prozessor würde die Kraft haben, die SEGA im Grunde nur mit der Kombination von Mega-CD und 32X schaffte. SEGA plante dagegen bis Ende 1993 bereits weitere 50 bis 60 Spiele, sodass man auf insgesamt 75+ Spiele kommen würde. Tom Kalinske, Präsident SEGA of America, wies im Interview mit Electronic Games im Januar 1993 auf Folgendes hin: „Während Nintendo dann sein lang verschobenes CD-ROM System mit seiner ersten Generation an Spielen veröffentlicht (…) wird SEGA bereits in der dritten und möglicherweise sogar vierten Software-Generation stecken.“ Er deutete darauf hin, dass immer mehr Third-Party Entwickler auf den Mega-CD aufspringen – zuletzt auch Electronic Arts und Konami. SEGA fürchtete sich insofern nicht vor Nintendos neuer CD-Maschine.

Nintendo aber fürchtete den Vertrag mit Sony. Denn laut diesem hätte Sony keine Lizenzgebühren für Spiele zahlen oder die Zustimmung für neue Spiele einholen müssen. Sony würde die Lizenzrechte an Technik und an den zu produzierenden Spielen besitzen. Nintendo wäre nur an den Hardware-Verkäufen beteiligt worden. All dies stand im starken Widerspruch zu Nintendos damaliger Lizenzpolitik – wie es auch EAs Bing Gordon seinerzeit kritisierte (siehe Mega Drive History Facts). Nintendo sprang von dem Play Station Projekt ab, cancelte aufgrund der aufkommenden neuen 64-Bit Technik zusammen mit Silicon Graphics aber auch das Philips-Projekt. Sony entwickelte die eigene Technik weiter und veröffentlichte schließlich 1994 die „Sony PlayStation“, feierte damit weltweit Erfolge und verkaufte bis 1999 rund 70 Millionen Geräte. Da Nintendo sich der CD-ROM auch beim N64 verweigerte, sprang der wichtige Partner Square ab und entwickelte für die PlayStation. Nintendo verkaufte bis 1999 rund 29 Millionen Einheiten des N64. Wirtschaftlich überlebte Nintendo offenbar nur aufgrund des angehäuften Kapitals durch den riesigen weltweiten Erfolgs des Game Boy, da sich auch der Nachfolger GameCube in keinster Weise gegen die Sony PS2 durchsetzen konnte.

2015 wurde der Prototyp der „Sony / Nintendo PlayStation“ erstmals wiederentdeckt.

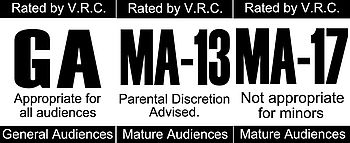

VRC - das SEGA Rating

Anders als Nintendo veröffentlichte SEGA mit dem Mega Drive bereits in den 1990er Jahren Spiele, die mehr Gewalt ausstrahlten. Mortal Kombat mit Blut-Effekten ist ein Beispiel, das dem Marketing „Genesis does what Nintendon’t“ mehr als gerecht wurde. Insbesondere für Eltern schuf SEGA deshalb bereits ein eigenes Rating-System, das Spielesoftware mit einer Alterskennzeichnung ausstattete. Im amerikanischen Online-Service SEGA Channel konnte dieses Rating sogar eingestellt werden, wodurch sich die Kinder nur entsprechende Software laden konnten. Immerhin hatten SEGA und Nintendo damals unterschiedliche Ansichten, wenn es um Gewalt in Spielen ging. Geht man jedoch zurück ins Jahr 1987, so befürchtete die Software Publishers Association (SPA) noch keine Erwachsensoftware im Bereich der Videospiele. Insofern gab es die Altersklassifizierung lediglich bei anderen Medien.

„Jedes unserer Spiele ist mit einem G [General] bewertet und für jedes Alter angemessen.“

(Nintendo zu SEGA – 2003, Digital Play: The Interaction of Technology, Culture and Marketing)

SEGA wollte für die eigenen Spiele das System von Motion Picture Association (MPA) lizenzieren, wurde aber abgewiesen. Daher schuf SEGA 1993 mit dem Videogame Rating Council (VRC) insofern das erste Rating-System für die eigenen Konsolen. SEGA war zudem der Ansicht, dass andere Hersteller ein solches System adaptieren würden. Nintendo allerdings antwortete, dass man kein Rating System brauche. Zudem war Nintendo bestrebt, die öffentliche Kritik in Bezug auf das Thema Gewalt in Videospielen zu maximieren.

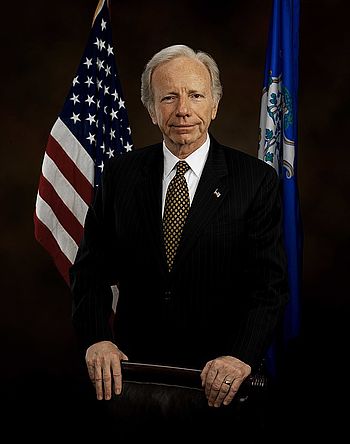

1994 folgte die Gründung des Recreational Software Advisory Council (RSAC) durch die SPA und sechs weiteren Branchenführern – eine Organisation zur objektiven Inhaltsbewertung für Computerspiele. Grund dafür waren die Kontroversen über Videospiele und die Bedrohung durch staatliche Vorschriften. Das RSAC sollte die Bewertungen von Spielen ganz ähnlich dem VRC von SEGA bereitstellen – allerdings im Bereich der PC Spiele. Der amerikanische Demokrat Joe Liebermann glaubte jedoch nicht, dass dies ausreichen würde und drohte 1994 mit der Schaffung einer Bundeskommission zur Regulierung und Bewertung von Videospielen. Toys R Us weigerte sich dann, Spiele zu verkaufen, die nach diesen Anhörungen als zu gewalttätig gelten würden.

Grund waren insbesondere auch die neuartigen Full Motion Videospiele (FMV). Vor allem das Spiel „Night Trap“ für Mega-CD führte zu einer riesigen Kontroverse über die Vermarktung von gewaltverherrlichenden Spielen an Kinder: Eine Frau in Dessous wird in ihrem Badezimmer angegriffen. Untersuchungen durch Liebermann ergaben, dass das Durchschnittsalter von Spielern zwischen sieben und zwölf Jahren läge und dass Videospielpublisher Gewalt vermarkten würden. Diese Kontroverse lag schließlich sogar im UK-Parlament und auch bei Sega of Europe auf dem Tisch. Es folgten Diskussion und Anhörungen zum Spiel. Gleichzeitigt verhalf dies SEGA, immer mehr Einheiten zu verkaufen. Trotzdem veröffentlichte SEGA das Spiel 1994 neu, abgeändert … oder wie es heutzutage bezeichnet wird: geschnitten.

„Es hat einfach keinen Platz in der amerikanischen Gesellschaft.“

(Nintendo Executive über „Night Trap“ – 2000, Anhörung: Marketing Violence to Children)

Infolge der Drohungen einer staatlichen Bundeskommission gründeten einige große Entwickler dieser Zeit – darunter Electronic Arts, Acclaim, SEGA und nun sogar mit Nintendo – im April 1994 die Interactive Digital Software Association (IDSA) mit dem Ziel, selbst einen Rahmen für diese Regulierungen zu schaffen und damit die Bewertung von Videospielen. Als Vorlage galt das VRC-System von SEGA, das aber von Nintendo abgelehnt wurde. Denn Nintendo wollte nicht ein Bewertungssystem unterstützen, das vom Hauptkonkurrenten selbst stammt. Entwickelt wurde schließlich ein Bewertungssystem, das im Juli 1994 offiziell vorgestellt wurde: ESRB – Entertainment Software Rating Board. Am 16. September 1994 wurde dieses offiziell ins Leben gerufen und bestand aus fünf Bewertungen:

- Early Childhood (heute: Everyone)

- Kids to Adults (heute: Everyone 10+)

- Teen

- Mature

- Adults Only (heute: Adults Only 18+)

Integriert wurden zudem kurze Erläuterungen zum Inhalt der Spiele, um Eltern entsprechende Kenntnisse über die Art der Inhalte bzw. der Gewalt zu geben.

Die ISDA wurde im Jahr 2003 in Entertainment Software Association (ESA) umbenannt und richtet zudem die Computerfachmesse E3 - Electronic Entertainment Expo aus, die erstmals im Mai 1995 in Los Angeles stattfand. Im Laufe der Jahre kamen und gingen Mitglieder der Gruppe. 2015 verließ auch SEGA die ESA. 2019 trat SEGA wieder als Mitglied ein.